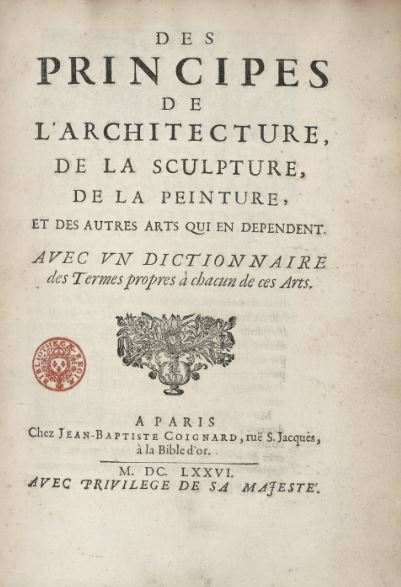

FÉLIBIEN, André, Des principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dépendent. Avec un dictionnaire des Termes propres à chacun de ces Arts, Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1676.

Le travail lexicographique entrepris par Félibien se traduit par l’appropriation du langage spécifique employé par les artistes, leur jargon : « Je me suis particulierement attaché à l’usage [des mots] de ceux qui travaillent, jugeant qu’il doit prevaloir sur toutes sortes de regles, & sur la raison mesme » (Préface, n.p.). C’est aussi la défense du français comme langue de l’art : « Car si dans les Arts dont il est parlé icy, il y a plusieurs mots qui tirent leur origine du grec, du latin, ou de quelques autres langues estrangeres, il y en a bien davantage qui sont tout à fait françois, & qui mesme sont formez par les Ouvriers, & apportez de differens pays ; les uns tels qu’ils ont esté trouvez dans leur commencement, les autres corrompus. Ainsi il se rencontre que dans Paris un mesme mot se prononce en plusieurs manieres, & qu’un mesme outil a differens noms ; parce que ceux qui s’en servent sont nez dans differentes Provinces » (Préface, n.p.).

Les définitions proposées par Félibien concernent à la fois des noms des verbes et des adjectifs et comportent parfois seulement des exemples lui permettant d’illustrer le mot. Si le texte des « principes » regroupe les notions les plus complexes de manière développée, la partie dictionnaire fixe en revanche de façon très synthétique des termes pouvant être expliqués dans les « principes ».

Matthieu Lett et Marianne Freyssinet

Dedication

Jean-Jules-Armand Colbert

Table des matières at n.p.

Épître(s) at n.p.

Préface at n.p.

Privilèges at n.p.

Avertissement at 781

Additions et corrections at 781

FÉLIBIEN, André, Des principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dépendent. Avec un dictionnaire des Termes propres à chacun de ces Arts. Par André Félibien. Seconde Édition, Paris, Veuve et fils de Jean-Baptiste Coignard, 1690.

FÉLIBIEN, André, Des principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dépendent. Avec un dictionnaire des Termes propres à chacun de ces Arts. Par M. Félibien, Secretaire de l’Academie des Sciences, & Historiographe des Bastimens du Roy. Troisième édition, Paris, Veuve et fils de Jean-Baptiste Coignard, 1697.

FÉLIBIEN, André, Des Principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dépendent. Avec un Dictionnaire des Termes propres à chacun de ces Arts. Par M. Félibien, Secretaire de l’Academie des Sciences, & Historiographe des Bastimens du Roy. Troisième Édition, Paris, Veuve et fils de Jean-Baptiste Coignard, 1699.

FÉLIBIEN, André, Des Principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dépendent. Avec un Dictionnaire des Termes propres à chacun de ces Arts. Par M. Félibien, Secretaire de l’Academie des Sciences, & Historiographe des Bastimens du Roy. Troisième Édition, Farnborough, Gregg Press, 1966.

VERBRAEKEN, René, « André Félibien et le vocabulaire artistique en France au XVIIe siècle », dans VERBRAEKEN, René (éd.), Termes de couleur et lexicographie artistique : recueil d’essais suivi de quelques articles sur la critique d’art, Paris, Éd. du Panthéon, 1997, p. 81-93.

GRIENER, Pascal et HURLEY, Cecilia, « Une norme en transformation. La systématique du vocabulaire artistique au XVIIIe siècle », dans GAEHTGENS, Thomas W. (éd.), L'art et les normes sociales au XVIIIe siècle, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2005, p. 3-14.

GERMER, Stefan, Art, pouvoir, discours : la carrière intellectuelle d'André Félibien dans la France de Louis XIV, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2016.

FILTERS

QUOTATIONS

On trouvera encore plusieurs mots que l’on a employez, qui ne sont point dans l’usage ordinaire, comme par exemple le mot de tendresse, dont l’on ne se sert que moralement pour exprimer les sentiments du cœur : Cependant parmy les Peintres & les Sculpteurs, ce mot est opposé à seicheresse, & l’on dit qu’un tableau est peint avec beaucoup de tendresse, & qu’une statuë de marbre est travaillée avec beaucoup de tendresse. On dit mesme la dureté du marbre ou d’une pierre, ou sa tendresse ; parce qu’on ne peut point opposer en cet endroit le mot de mol à celuy de dur ; & je ne croy pas mesme qu’on puisse blasmer cette maniere de parler, quoy qu’extraordinaire, puisqu’elle n’a rien de barbare, & qui ne signifie assez bien ce que l’on veut dire.

Un des plus grands avantages que l’Art de Portraire ait receu, pour eterniser ses Ouvrages, est la Graveure sur le Bois, & sur le Cuivre, par le moyen de laquelle, on tire un grand nombre d’Estampes, qui multiplient presque à l’infiny un mesme Dessein, & font voir en differens lieux la pensée d’un Ouvrier, qui auparavent n’estoit connuë que par le seul travail qui sortoit de ses mains.

Félibien différencie gravure et estampe, c’est-à-dire la technique et l’œuvre matérielle. La notion de gravure est associée à celle de dessein, comme pensée.

Conceptual field(s)

Félibien différencie ici gravure et estampe, c’est-à-dire la technique et l’œuvre matérielle. La notion de gravure est associée à celle de dessein, comme pensée.

Conceptual field(s)

Félibien différencie ici gravure et estampe, c’est-à-dire la technique et l’œuvre matérielle. La notion de gravure est associée à celle de dessein, comme pensée.

Conceptual field(s)

Un certain Hugo de Carpi inventa une maniere de Graver en Bois par le moyen de laquelle les Estampes paraissent comme lavées de clair-obscur. Il faisoit pour cet effet trois sortes de Planches d’un mesme dessein, lesquelles se tiroient l’une après l’autre sous la Presse pour Imprimer une mesme Estampe. Elles estoient gravées de telle façon, que l’une servoit pour les jours, & les grandes lumieres ; l’autre pour les demi teintes, & la troisiéme pour les contours et les ombres fortes.

Celle [ndr : manière] qui se fait à l’eau forte, semble plus commode pour les grandes ordonnances, & pour les pieces où l’on veut faire paraistre plus d’art, & de dessein, que de delicatesse, & de douceur.

Ceux qui Gravent sur le Bois commencent par faire preparer une planche de la grandeur, & espaisseur qu’ils desirent, & fort unie du costé qu’on veut graver. L’on prend ordinairement pour cela du bois de poirier, ou du buis : le dernier est meilleur par ce qu’il est plus solide, & moins sujet à estre percé des vers. Sur cette Planche, ils desseignent leur sujet à la plume de la mesme sorte qu’ils veulent qu’il soit imprimé. Ceux qui ne sçavent pas bien desseigner, comme il s’en rencontre assez, se servent du mesme dessein qu’on leur donne, qu’ils collent sur la Planche, avec de la colle faite de bonne farine, d’eau, & d’un peu de vinaigre. Il faut que les traits soient collez contre le bois, & lors que le papier est bien sec, ils le lavent doucement, & avec de l’eau, & le bout du doigt l’ostent peu à peu, en sorte qu’il ne reste plus sur le bois que les traits d’encre qui forment le dessein, lesquels marquent sur la Planche tout ce qui doit estre espargné ; & pour le reste ils le coupent, & l’enlevent délicatement avec des pointes de Canifs bien tranchans, ou de petits Ciselets, ou des Gouges, selon la grandeur, & la delicatesse du travail, car ils n’ont pas besoin d’autres Outils.

Conceptual field(s)

Pour graver sur le Cuivre avec le Burin, il n’est pas non plus necessaire de grands apprests. Quand la Planche qui doit estre de Cuivre rouge est bien polie, & que l’on a desseigné dessus avec la pierre de mine, une pointe, ou autrement, ce que l’on veut representer, il n’est plus besoin que de Burins bien acerez, & de bonne trempe pour graver & donner plus ou moins de force selon le travail que l’on fait, & les Figures que l’on represente.

On a aussi un Outil d’Acier d’environ six pouces de long, dont un des bouts qu’on appelle qu’on appelle Gratoir est formé en triangle, tranchant des trois costez, pour ratisser sur le cuivre, quand il est necessaire : Et l’autre bout qu’on nomme Brunissoir, a la figure d’un cœur dont la pointe est alongée, ronde, & fort mince ; il sert à polir le Cuivre, reparer les fautes, & adoucir les traits. Pour connoistre, & mieux voir ce que l’on fait, on a un Tempon de feustre noircy, dont on frotte la Planche, & dont l’on remplit les traits à mesure que l’on grave. On a aussi un petit Coussinet de cuir, sur lequel on appuye le cuivre en travaillant.

Conceptual field(s)

Quant à la Graveure à l’Eau-forte, il y a plus de sujettion. Il est necessaire que la Planche soit bien polie & bien nette, après quoy on la chauffe sur le feu, on la couvre d’un Vernix sec, ou liquide ; car il y en a de deux façons. Ensuite l’on noircit ce Vernix par le moyen d’une chandelle allumée au dessus de laquelle on met la Planche du costé du Vernix.

Cela estant fait, il n’est plus question que de Calquer son dessein sur cette Planche, ce qui est bien plus facile que pour graver au burin ; car en frottant le dessous du dessein avec de la sanguine, ou autrement, & le posant ensuite sur le cuivre pour le Calquer avec une pointe d’éguille, la sanguine qui est derriere le dessein, marquant aisément sur le Vernix, fait que l’on suit bien mieux dans cette sorte de travail, les mesmes traits du dessein, & qu’on est beaucoup plus correct dans les contours, & les expressions de toutes les Figures. Ce qui est cause que les Peintres qui font graver eux-mesmes leurs Ouvrages, travaillent souvent à former les premiers traits des Figures pour conserver la force, & la beauté du dessein. Aussi dans les pieces faites à l’Eau forte, on y voit plus d’art que dans les autres qui sont gravées au burin, ou quelquefois on se sert aussi de l’Eau-forte pour former legerement les contours des Figures, afin de les avoir plus correctes.

Ce qu’il y a d’avantageux dans la graveure à l’Eau-forte, est que non seulement la maniere en est beaucoup plus expeditive, qu’au burin ; mais le travail en est encore ordinairement plus beau dans les païsages, dont les arbres & les terrasses estant touchées avec plus de facilité, paroissent plus naturelles.

Il est vray aussi qu’il est quelquefois besoin de retoucher au burin certaines parties qui n’ont pas assez de force, ou bien que l’eau-forte n’a pas assez mangées ; car il est mal-aisé que dans une grande Planche toutes les parties viennent à estre penetrées avec une si grande égalité qu’il n’y ait quelque chose à redire.

Il ne suffit pas que le Graveur travaille avec la pointe de son Eguille, ou de son Eschope dans tous les endroits de son Ouvrage avec la force, & la tendresse necessaire à faire paroistre les parties éloignées, & les plus proches. Il faut encore qu’il prenne garde, quand il vient à mettre l’eau-forte sur la Planche, qu’elle ne morde pas également par tout ; ce qu’il se fait avec une mixion d’huile, & de suif de chandelle.

Pour cet effet, il a une espece de quaisse de bois, poissée, contre laquelle il attache sa planche un peu inclinée, & jette l’Eau-forte dessus, en sorte qu’elle n’y fait que couler, & retomber aussi-tost dans un vase de terre qui est dessous. Il prend garde lors que les parties qui ne doivent pas estre si mangées ont assez receu de cette eau, & ostant la planche, il la lave bien avec de l’eau claire qu’il jette dessus, la fait seicher doucement auprés du feu, puis il couvre les parties les plus éloignées, & les hacheures qu’on veut laisser les plus foibles, avec de cette mixtion d’huile & de suif, dont j’ay parlé, afin que l’eau forte n’y penetre pas davantage ; & ainsi couvrante à diverses fois, & autant qu’il veut les endroits qui doivent estre les moins forts, il fait que les Figures qui sont devant, sont toujours lavées de l’eau-forte, qui les penetre, jusques à ce qu’il voye qu’elles sont assez gravées suivant la force qu’il desire leur donner.

L’on se sert de deux sortes de Vernix, l’un que l’on appelle mol, & l’autre dur ; il y a aussi deux sortes d’Eau-forte, l’une d’Affineur, qu’on appelle Eau blanche, & l’autre qu’on nomme de l’Eau verte qui se fait avec du vinaigre, du sel commun, du sel armoniac, & du vert de gris. Celle-cy se coule sur les planches, comme j’ay dit, & l’on peut s’en servir avec les deux vernix. L’autre au contraire n’est bonne que pour le vernix mol, & ne se jette pas comme l’autre, on met la planche sur une table tout à plat, & après l’avoir bordée de cire, on la couvre de cette Eau blanche que l’on tempere plus ou moins avec de l’eau commune.

Au regard des Pointes ou Echopes, dont l’on travaille, l’on prend de grosses ou moyennes éguilles, dont l’on fait les unes en pointes, & les autres plus grosses que l’on coupe d’une maniere qui forme une ovalle, comme les Echopes des Orfevres Ces sortes d’outils que l’on a de plusieurs façons, & de differentes grosseurs, sont les seuls necessaires pour cette maniere de travail. L’on a une Pierre pour les aiguiser, & un gros pinceau de Poil de gris, ou une plume pour servir d’Espousettes, afin d’oster de dessus la planche, les ordures, ou le vernix qui s’enleve à mesure qu’on grave.

Conceptual field(s)

La Peinture est un Art qui par des lignes, & des couleurs represente sur une surface égale & unie tous les objets de la Nature, en sorte qu’il n’y a point de corps que l’on ne reconnoisse. L’Image quelle en fait, soit de plusieurs corps ensemble, ou d’un seul en particulier, s’appelle Tableau, dans lequel il y a trois choses à considerer ; sçavoir la Composition, le Dessein, & le Coloris, qui toutes trois dépendent du raisonnement, & de l’execution, ce qu’on nomme la Theorie, & la Pratique ; le raisonnement est comme le Pere de la Peinture, & l’execution comme la Mere.

Conceptual field(s)

La Composition que quelques-uns nomment aussi Invention, comprend la distribution des Figures dans le Tableau ; le choix des attitudes ; les accomodemens des Draperies ; la convenance des ornemens ; la situation des lieux ; les bastimens ; les païsages ; les diverses expressions des mouvemens du corps, & les passions de l’ame, & enfin tout ce que l’imagination se peut former, & qu’on ne peut pas imiter sur le naturel. [...] Ainsi dans la composition d’une histoire quand les Figures sont bien disposées avec de beaux groupes, & une belle election d’attitudes, selon la necessité du sujet ; que les situations, & le plan des lieux sont conformes à la Nature, & qu’il n’y a rien d’oublié de toutes les choses necessaires à l’expression, on dit que cela est bien inventé.

Conceptual field(s)

Le Dessein a pour objet la figure des corps que l’on represente, & que l’on fait voir tels qu’ils paroissent simplement avec des lignes. Cette partie regarde les Peintres, les Sculpteurs, les Architectes, les Graveurs, & generalement tous les Artisans dont les Ouvrages ont besoin de grace, & de simmetrie.

Le Dessein a pour objet la figure des corps que l’on represente, & que l’on fait voir tels qu’ils paroissent simplement avec des lignes. Cette partie regarde les Peintres, les Sculpteurs, les Architectes, les Graveurs, & generalement tous les Artisans dont les Ouvrages ont besoin de grace, & de simmetrie. Elle demande la connoissance de l’Anatomie qui est la science des os, des muscles, & des nerfs, comme ils paroissent exterieurement dans le corps humain. C’est elle encore qui doit poser les Figures sur un centre & equilibre, soit par leur propre poids, ou par un autre qui leur soit accidentel, pour paroistre fermes dans toutes les actions qu’on veut représenter pour bien imiter les divers mouvemens que la nature peut faire.

Conceptual field(s)

Conceptual field(s)

Conceptual field(s)

Le Coloris a pour objet la couleur, la lumiere & l’ombre ; car c’est en mettant les couleurs qu’on observe l’amitié ou l’antipatie qui est entre elles ; leur union & leur douceur.

Le Coloris a pour objet la couleur, la lumiere & l’ombre ; car c’est en mettant les couleurs qu’on observe l’amitié ou l’antipatie qui est entre elles ; leur union & leur douceur. Qu’on regarde comment il faut donner de la force, du relief, de la fierté, & de la grace aux Tableaux.

Conceptual field(s)

Le Coloris a pour objet la couleur, la lumiere & l’ombre ; car c’est en mettant les couleurs qu’on observe l’amitié ou l’antipatie qui est entre elles ; leur union & leur douceur. Qu’on regarde comment il faut donner de la force, du relief, de la fierté, & de la grace aux Tableaux. Qu’on fait des remarques sur les lumieres plus ou moins evidentes, & en degrez de diminution sur les corps accompagnez de lumieres & d’ombres, selon les accidens du lumineux, du diaphane, de la nature du corps illuminé, de l’aspect de celuy qui regarde, & des reflez en differens degrez.

L’habitude que l’on fait en ces trois principales parties [ndr : la composition, le dessein, le coloris] s’appelle Maniere qui est bonne ou mauvaise, selon qu’elle aura esté plus ou moins pratiquée sur le vray, avec connoissance, & estude ; Et le bon ou mauvais choix qu’on en fait, se nomme bon ou mauvais Goust.

Si la lumiere est bien choisie, pour faire avancer les parties ou les Figures les plus proches, & que cette lumiere soit bien répanduë sur les masses, en sorte qu’elle diminuë peu à peu & avec douceur, & qu’elle finisse, & se termine dans une ombre large, diffuse, legere, & qui enfin devienne comme insensible, & de nulle couleur, alors on dit que cela est de grand relief, qu’il y a bien de la force, que le clair-obscur est bien entendu.

Si ensuite parmy les lumieres, & les ombres l’on y voit les vrayes teintes du naturel ; qu’il s’y rencontre des masses de couleurs, où l’on ait soigneusement observé cette amitié, & cette sympatie qui doit estre entre elles, soit pour les chairs avec les draperies, soit pour les draperies les unes prés des autres ; soit pour les vrayes teintes dans les païsages, en sorte que tout y paroisse si artistiquement lié ensemble qu’on n’y connoisse aucune piece separée, mais qu’il y ait une telle union que tout le Tableau semble avoir esté peint d’une suitte, & d’une mesme pallette de couleurs, on dit alors que cela est bien colorié.

La Grace est une partie toute divine ; que peu de personnes ont eüe, & qu’on ne peut definir qu’en disant, que c’est un agreément de beauté dans la Figure, qui procede d’un certain tour & noblesse d’attitude aisée & propre au sujet, & qui charme les yeux.

Dans ce passage, Félibien condense sa conception de la grâce en la liant à la notion de beauté qui s’applique à la figure et procure un agrément visuel.

Conceptual field(s)

Outre cela il y a certaines elegances qui brillent par endroits dans ces trois parties de la Peinture, comme les figures éclattent dans les parties de la Rhétorique ; ce qui releve, & fait paroistre les ouvrages des plus grands Peintres si fort au dessus des autres. Mais sur tout, il doit y avoir ce qu’on appelle Eurythmie ; c’est à dire une proportion, & une convenance de toutes les parties les unes avec les autres. La Grace est une partie toute divine ; que peu de personnes ont eüe, & qu’on ne peut definir qu’en disant, que c’est un agreément de beauté dans la Figure, qui procede d’un certain tour & noblesse d’attitude aisée & propre au sujet, & qui charme les yeux.

Conceptual field(s)

Dans la Peinture ce qu’on nomme ordinairement Dessein, est une expression apparente, ou une image visible des pensées de l’Esprit, & de ce qu’on s’est premierement formé dans l’imagination. Comme cette Image de nos pensées s’exprime en differentes manieres, les Artisans luy ont donné divers noms, selon quelle est plus ou moins achevée. Ils nomment esquisses, les Desseins qui sont les premieres productions de l’Esprit encore informes, & non arrestées, sinon grossierement avec la plume ou le crayon ; Et ceux dont les contours des figures sont achevez, ils les appellent Desseins ou traits Arrestez.

Cet Art de bien contourner les Figures, est le fondement de la Peinture ; car quand les Figures sont bien Desseignées, il n’est plus question que de donner les jours, & les ombres, & sçavoir appliquer les couleurs selon la nature des corps, ce qui veritablement est encore un grand secret de l’Art ; Mais le dessein sert beaucoup à en découvrir les mystères, & sans luy quelque connoissance que l’on ait de l’effet des lumieres, & des ombres, & de la nature des couleurs, il est impossible de rien faire de parfait.

Conceptual field(s)

Dans la Peinture ce qu’on nomme ordinairement Dessein, est une expression apparente, ou une image visible des pensées de l’Esprit, & de ce qu’on s’est premierement formé dans l’imagination. Comme cette Image de nos pensées s’exprime en differentes manieres, les Artisans luy ont donné divers noms, selon quelle est plus ou moins achevée. Ils nomment esquisses, les Desseins qui sont les premieres productions de l’Esprit encore informes, & non arrestées, sinon grossierement avec la plume ou le crayon ; Et ceux dont les contours des figures sont achevez, ils les appellent Desseins ou traits Arrestez.

Lors qu’on veut exprimer quelque sujet, si l’on ne se sert que du crayon ou de la plume, quoy que l’on acheve l’Ouvrage dans toutes les parties, & qu’on y observe les Jours, & les Ombres, on n’appellera neanmoins cet Ouvrage qu’un dessein, que l’on distinguera seulement par la couleur des crayons, ou par l’encre dont on s’est servy : Les uns employans avec les traits de la plume un peu de Lavis fait avec de l’encre de la Chine, ou le Bistre qui est de la suye bien détrempée ; d’autres de la Sanguine ; d’autres de la Pierre noire, & ainsi chacun à sa fantaisie.

Et l’on ne donne le nom de Peinture à quelque Ouvrage que ce soit que lors qu’on y employe des couleurs broyées à huile ou autrement. Car encore qu’on fasse de fort belles Figures avec des Pastels ou crayons de differentes couleurs, qui font quasi le mesme effet que la Peinture, neanmoins on n’appelle pas cela Peinture, bien que pour mieux exprimer la beauté de ce travail on puisse dire que cela soit bien peint.

Lors qu’on veut exprimer quelque sujet, si l’on ne se sert que du crayon ou de la plume, quoy que l’on acheve l’Ouvrage dans toutes les parties, & qu’on y observe les Jours, & les Ombres, on n’appellera neanmoins cet Ouvrage qu’un dessein, que l’on distinguera seulement par la couleur des crayons, ou par l’encre dont on s’est servy : Les uns employans avec les traits de la plume un peu de Lavis fait avec de l’encre de la Chine, ou le Bistre qui est de la suye bien détrempée ; d’autres de la Sanguine ; d’autres de la Pierre noire, & ainsi chacun à sa fantaisie. Et l’on ne donne le nom de Peinture à quelque Ouvrage que ce soit que lors qu’on y employe des couleurs broyées à huile ou autrement. Car encore qu’on fasse de fort belles Figures avec des Pastels ou crayons de differentes couleurs, qui font quasi le mesme effet que la Peinture, neanmoins on n’appelle pas cela Peinture, bien que pour mieux exprimer la beauté de ce travail on puisse dire que cela soit bien peint.

Conceptual field(s)

Conceptual field(s)

De toutes les sortes de Peintures qui se pratiquent aujourd’huy, il est certain que c’est dans celles que l’on fait à Fraisque qu’un excellent Ouvrier peut faire paroistre plus d’Art, & donner davantage de vivacité à son ouvrage ; Mais pour s’en bien acquitter, il faut estre bon Dessignateur, & avoir une grande pratique, & une forte intelligence de ce que l’on fait, autrement l’ouvrage sera pauvre, sec, & désagreable, parce que les couleurs ne se meslent pas comme à huile, ainsi que je diray cy-après.

Ce travail se fait contre les murailles, & les voûtes fraischement enduites de mortier fait de chaux & de sable ; mais il ne faut faire l’enduit qu’à mesure que l’on peint, & n’en preparer qu’autant qu’on en peut peindre en un jour, pendant qu’il est frais & humide.

Avant que de commencer à peindre l’on fait des Cartons, c’est à dire des desseins sur du papier, de la grandeur de l’ouvrage, lesquels on calcque par partie contre le mur, à mesure qu’on travaille, & une demie heure après que l’enduit est fait, bien pressé, & bien polly avec la truelle.

Conceptual field(s)

L’Enduit se fait avec du sable de riviere bien passé au sas ou d’autre bon sable détrempé avec de la chaux vieille esteinte, que quelques-uns passent aussi de crainte qu’il n’y ait quelque petites pierres, comme il arrive souvent quand la chaux n’est pas bonne, assez cuite, & assez esteinte. L’on se sert à Rome de Pozzolane qui est une espece de sable, qu’on tire de terre en faisant des puits.

L’Enduit se fait avec du sable de riviere bien passé au sas ou d’autre bon sable détrempé avec de la chaux vieille esteinte, que quelques-uns passent aussi de crainte qu’il n’y ait quelque petites pierres, comme il arrive souvent quand la chaux n’est pas bonne, assez cuite, & assez esteinte. L’on se sert à Rome de Pozzolane qui est une espece de sable, qu’on tire de terre en faisant des puits. […]

Les Anciens peignoit sur le stuc, & on peut voir dans Vitruve le soin qu’ils prenoient à bien faire les incrustations, ou enduits de leurs bastimens pour les rendre beaux, & durables. Les Peintres modernes ont trouvé neanmoins que les enduits de chaux & de sable estoient plus commodes pour peindre, parce qu’ils ne seichent pas si-tost que le stuc ; & à cause encore qu’estans grisâtres, ils sont plus propres pour coucher les couleurs, qu’un fond aussi blanc qu’est le stuc.

Anciens (les)

Modernes (Les)

VITRUVIUS

Conceptual field(s)

On a remarqué que les couleurs à fresque changent moins à Paris qu’en Italie, & en Languedoc, ce qui arrive peut-estre à cause qu’il y fait moins chaud, qu’en ces païs-là, ou bien que la chaux est meilleure icy.

Les couleurs qu’on employe sont : [...] L’Ocre jaune est aussi une terre naturelle qui devient rouge quand on la brule.

Le Jaune obscur ou Ocre de Ruth, qui est encore une terre naturelle & limoneuse, se prend aux ruisseaux des mines de fer ; estant calcinée elle reçoit une belle couleur.

Le Jaune de Naples est une espece de crasse qui s’amasse au tour des mines de souffre ; & quoy qu’on s’en serve à fraisque, sa couleur neanmoins n’est pas si bonne que celle qui se fait de terre, ou d’ocre jaune avec le blanc.

Félibien évoque l’emploi du bleu dans la technique de la fresque.

Conceptual field(s)

Félibien évoque l’emploi du jaune dans la technique de la fresque.

Conceptual field(s)

Félibien évoque l’emploi du jaune dans la technique de la fresque.

Conceptual field(s)

Félibien évoque l’emploi du bleu dans la technique de la fresque.

Conceptual field(s)

Félibien évoque l’emploi du noir dans la technique de la fresque.

Conceptual field(s)

Félibien évoque l’emploi du noir dans la technique de la fresque.

Conceptual field(s)

Félibien évoque l’emploi de l'ocre dans la technique de la fresque.

Conceptual field(s)

Félibien évoque l’emploi de l'ocre dans la technique de la fresque.

Conceptual field(s)

Félibien évoque l’emploi de l'ocre dans la technique de la fresque.

Conceptual field(s)

Félibien évoque l’emploi du bleu dans la technique de la fresque.

Conceptual field(s)

Félibien évoque l’emploi du rouge dans la technique de la fresque.

Conceptual field(s)

Félibien évoque l’emploi du rouge dans la technique de la fresque.

Conceptual field(s)

Félibien évoque l’emploi du rouge dans la technique de la fresque.

Conceptual field(s)

Félibien évoque l’emploi du vert dans la technique de la fresque.

Conceptual field(s)

On a remarqué que les couleurs à fresque changent moins à Paris qu’en Italie, & en Languedoc, ce qui arrive peut-estre à cause qu’il y fait moins chaud, qu’en ces païs-là, ou bien que la chaux est meilleure icy.

Les couleurs qu’on employe sont :

Le Blanc ; il se fait avec de la chaux qui soit esteinte il y ait long-temps, & de la poudre de marbre blanc, presque autant de l’une que de l’autre. Quelquefois il suffit d’une quatriéme partie de poudre de marbre ; cela dépend de la qualité de la chaux, & ne se connoist que par la pratique ; car s’il y a trop de marbre, le blanc noircit.

Félibien évoque ici l’emploi du blanc dans la technique de la fresque.

Conceptual field(s)

Dans cette sorte de travail [ndr : la fresque] on rejette toutes les Couleurs qui sont composées, & artificielles, & la pluspart des mineraux, & l’on ne se sert presque que des terres qui peuvent conserver leur couleur, & la deffendre de la brulure de la chaux, resistant à son sel que Pline nomme son amertume. Et afin que l’ouvrage soit toujours beau, il faut les employer avec promptitude, pendant que l’enduit est humide, & ne retoucher jamais à sec avec des couleurs détrempées de jaunes d’œuf, ou de colle, ou de gomme, comme font beaucoup d’ouvriers, parce que ces couleurs détrempées de jaunes d’œuf, ou de colle, ou de gomme, comme font beaucoup d’ouvriers, parce que ces couleurs noircissent, & n’ont jamais tant de vivacité, comme quand elles sont mises au premier coup : Mais principalement lors qu’on travaille à l’air, où ce retouché ne vaut rien du tout. On a remarqué que les couleurs à fresque changent moins à Paris qu’en Italie, & en Languedoc, ce qui arrive peut-estre à cause qu’il y fait moins chaud, qu’en ces païs-là, ou bien que la chaux est meilleure icy.

Les couleurs qu’on employe sont :

Le Blanc ; il se fait avec de la chaux qui soit esteinte il y ait long-temps, & de la poudre de marbre blanc, presque autant de l’une que de l’autre. Quelquefois il suffit d’une quatriéme partie de poudre de marbre ; cela dépend de la qualité de la chaux, & ne se connoist que par la pratique ; car s’il y a trop de marbre, le blanc noircit.

L’Ocre ou Brun-rouge est une terre naturelle.

L’Ocre jaune est aussi une terre naturelle qui devient rouge quand on la brule.

Le Jaune obscur ou Ocre de Ruth, qui est encore une terre naturelle & limoneuse, se prend aux ruisseaux des mines de fer ; estant calcinée elle reçoit une belle couleur.

Le Jaune de Naples est une espece de crasse qui s’amasse au tour des mines de souffre ; & quoy qu’on s’en serve à fraisque, sa couleur neanmoins n’est pas si bonne que celle qui se fait de terre, ou d’ocre jaune avec le blanc.

Le Rouge violet, est une terre naturelle, qui vient d’Angleterre, & qu’on employe au lieu de Lacque. Les Anciens avoient une couleur que nous n’avons pas qui estoit aussi vive que la Lacque. Car j’ay veu à Rome dans les termes de Tite une chambre, où il y avoit encore dans la voute des ornemens de stuc enrichis de filets d’or, d’azur, & d’un rouge qui sembloit de Lacque.

La Terre verte de Veronne en Lombardie, est une terre naturelle qui est fort dure & obscure.

Une autre terre Verte plus claire.

L’Outre-mer, ou Lapis lazuli est une pierre dure & difficile à bien preparer. On la calcine au feu, ensuitte on la casse fort menuë dans un mortier, puis estant bien pilée, on la mesle avec de la Cire, de la Poix raisine, etc. dont on fait comme une pasteque l’on mannie, & qu’on lave dans de l’eau bien nette ; ce qui en sort le premier est tres-fin, & ensuite diminüe de beauté jusques au gravier qui est comme le marc. Cette couleur subsiste, & se conserve plus que pas une autre couleur. Elle se détrempe sur la pallette quand on l'employe avec de l’huille, & ne se broye point. Elle estoit autrefois plus rare qu’apresent, neanmoins, comme elle est toujours chere, on peut l’espargner dans la fraisque, où l’Email fait le mesme effet, principalement pour les Ciels.

L’Email est une couleur bleuë, qui a peu de corps ; l’on s’en sert dans les grands païsages, & subsiste fort bien au grand air.

La Terre d’Ombre est une Terre obscure ; il faut la calciner dans une boëte de fer, si on veut la rendre plus belle, plus brune, & luy donner un plus bel œil.

La Terre de Cologne est un noir roussatre qui est sujet à se décherger, & à rougir.

Le Noir de Terre vient d’Allemagne.

Il y a encore un autre Noir d’Allemagne qui est une Terre naturelle, qui fait un noir bluastre, comme le noir de charbon ; c’est dont les Imprimeurs font leur noir.

L’on se sert encore d’un autre Noir fait de lie de vin brûlée, que les Italiens appellent Felicia di botta.

Toutes ces Couleurs sont les meilleures pour les Fraisques, comme aussi celles qui sont de terres naturelles y sont fort bonnes. On les broye, & on les détrempe avec de l’eau ; avant que de travailler on fait toutes les principales teintes que l’on met separement dans des Godets de terre. Mais il faut sçavoir que toutes les Couleurs s’éclaircissent à mesure que la fraisque vient à seicher, hormis le Rouge violet, appelé par les Italiens Pavonazzo, le brun-rouge, l’Ocre de Rut, & les Noirs, particulierement ceux qui ont passé par le feu.

Dans cette sorte de travail [ndr : la fresque] on rejette toutes les Couleurs qui sont composées, & artificielles, & la pluspart des mineraux, & l’on ne se sert presque que des terres qui peuvent conserver leur couleur, & la deffendre de la brulure de la chaux, resistant à son sel que Pline nomme son amertume. Et afin que l’ouvrage soit toujours beau, il faut les employer avec promptitude, pendant que l’enduit est humide, & ne retoucher jamais à sec avec des couleurs détrempées de jaunes d’œuf, ou de colle, ou de gomme, comme font beaucoup d’ouvriers, parce que ces couleurs détrempées de jaunes d’œuf, ou de colle, ou de gomme, comme font beaucoup d’ouvriers, parce que ces couleurs noircissent, & n’ont jamais tant de vivacité, comme quand elles sont mises au premier coup : Mais principalement lors qu’on travaille à l’air, où ce retouché ne vaut rien du tout. On a remarqué que les couleurs à fresque changent moins à Paris qu’en Italie, & en Languedoc, ce qui arrive peut-estre à cause qu’il y fait moins chaud, qu’en ces païs-là, ou bien que la chaux est meilleure icy. [...] Toutes ces Couleurs sont les meilleures pour les Fraisques, comme aussi celles qui sont de terres naturelles y sont fort bonnes. On les broye, & on les détrempe avec de l’eau ; avant que de travailler on fait toutes les principales teintes que l’on met separement dans des Godets de terre. Mais il faut sçavoir que toutes les Couleurs s’éclaircissent à mesure que la fraisque vient à seicher, hormis le Rouge violet, appelé par les Italiens Pavonazzo, le brun-rouge, l’Ocre de Rut, & les Noirs, particulierement ceux qui ont passé par le feu.

Les Peintres ont d’ordinaire une tuile bien seiche & unie, où ils font les épreuves des teintes, dont ils veulent se servir ; car la tuile aspirant, & beuvant aussi-tost tout ce qu’il y a d’humide dans la couleur, & la laissant seiche, on voit l’effet qu’elle doit faire quand elle sera employée.

Avant qu’un Peintre de Flandre nommé Jean Van-Eyck, mais plus connu sous le nom de Jean de Bruge, eût trouvé le secret de peindre en huile, tous les Peintres ne travailloient qu’à Fraisque, & à Trempe, ou Détrempe, comme l’on dit d’ordinaire icy, soit qu’ils peignissent contre les murailles, soit sur des planches de bois, soit d’une autre maniere. Lors qu’ils se servoient de planches, ils y colloient souvent une toille fine, avec de bonne colle pour empescher les ais de se separer, puis mettoient dessus une couche de blanc. Ensuite, ils détrempoient leurs couleurs avec de l’eau, & de la colle, ou bien avec de l’eau & des jaunes d’œuf battus avec de petites branches de figuier, dont le lait se mesle avec les œufs, & de ce mélange ils peignoient leurs tableaux.

Dans cette sorte de travail [ndr : détrempe] toutes les couleurs sont propres, excepté le Blanc de chaux, qui ne sert que pour la fraisque ; mais il faut toujours employer l’Azur, & l’Outremer avec de la colle faite de peaux de gans, ou de parchemin, parce que les jaunes d’œufs font verdir les couleurs bleuës, ce que ne fait pas la colle, ny la gomme ; soit que l’on travaille contre les murs, soit sur des planches de bois, ou autrement, & prendre garde quand c’est contre des murailles qu’elles soient bien seiches ; Il faut mesme leur donner deux couches de colle toute chaude avant que d’y appliquer les couleurs qu’on détrempe si l’on veut seulement avec de la colle ; car la composition qu’on fait avec des œufs, & du lait de figuier n’est que pour retoucher plus commodement, & n’estre pas obligé d’avoir du feu qui est necessaire pour tenir la colle chaude. Cependant il est certain que les couleurs à colle tiennent mieux, & c’est ainsi qu’on a toujours peint sur le papier les Desseins ou Cartons qu’on a faits pour des tapisseries. Cette colle se fait comme j’ay dit de rogneures de gans ou de parchemin.

Dans cette sorte de travail [ndr : détrempe] toutes les couleurs sont propres, excepté le Blanc de chaux, qui ne sert que pour la fraisque

Conceptual field(s)

Dans cette sorte de travail [ndr : détrempe] toutes les couleurs sont propres, excepté le Blanc de chaux, qui ne sert que pour la fraisque ; mais il faut toujours employer l’Azur, & l’Outremer avec de la colle faite de peaux de gans, ou de parchemin, parce que les jaunes d’œufs font verdir les couleurs bleuës, ce que ne fait pas la colle, ny la gomme ; soit que l’on travaille contre les murs, soit sur des planches de bois, ou autrement, & prendre garde quand c’est contre des murailles qu’elles soient bien seiches ; Il faut mesme leur donner deux couches de colle toute chaude avant que d’y appliquer les couleurs qu’on détrempe si l’on veut seulement avec de la colle ; car la composition qu’on fait avec des œufs, & du lait de figuier n’est que pour retoucher plus commodement, & n’estre pas obligé d’avoir du feu qui est necessaire pour tenir la colle chaude.

Dans cette sorte de travail [ndr : détrempe] toutes les couleurs sont propres, excepté le Blanc de chaux, qui ne sert que pour la fraisque ; mais il faut toujours employer l’Azur, & l’Outremer avec de la colle faite de peaux de gans, ou de parchemin, parce que les jaunes d’œufs font verdir les couleurs bleuës, ce que ne fait pas la colle, ny la gomme ; soit que l’on travaille contre les murs, soit sur des planches de bois, ou autrement, & prendre garde quand c’est contre des murailles qu’elles soient bien seiches ; Il faut mesme leur donner deux couches de colle toute chaude avant que d’y appliquer les couleurs qu’on détrempe si l’on veut seulement avec de la colle ; car la composition qu’on fait avec des œufs, & du lait de figuier n’est que pour retoucher plus commodement, & n’estre pas obligé d’avoir du feu qui est necessaire pour tenir la colle chaude. Cependant il est certain que les couleurs à colle tiennent mieux, & c’est ainsi qu’on a toujours peint sur le papier les Desseins ou Cartons qu’on a faits pour des tapisseries. Cette colle se fait comme j’ay dit de rogneures de gans ou de parchemin.

Conceptual field(s)

Cependant il est certain que les couleurs à colle tiennent mieux, & c’est ainsi qu’on a toujours peint sur le papier les Desseins ou Cartons qu’on a faits pour des tapisseries. Cette colle se fait comme j’ay dit de rogneures de gans ou de parchemin.

Conceptual field(s)

Quand on veut peindre sur de la Toille, on en choisit qui soit vieille, demy usée, & bien unie. On l’imprime de Blanc de craye ou de plastre broyé avec de la colle de gans ; & lorsque cette imprimeure est seiche, on passe encore une couche de la mesme colle par dessus.

Si l’on veut vernir le Tableau lorsqu’il est finy, il ne faut que le frotter d’un blanc d’œuf bien battu, & après y mettre une couche de vernix, mais cela ne se fait guere, si ce n’est pour les conserver de l’eau ; car le plus grand avantage de la détrempe est de n’avoir point de luisant ; & de ce que toutes les couleurs demeurant mattes, on les voit dans toutes sortes de jours, ce qui ne se rencontre pas aux couleurs à huile, ou lorsqu’il y a un vernix.

Car par ce moyen les couleurs d’un Tableau se conservent long-temps, & reçoivent un lustre, & une union que les anciens ne pouvoient donner à leurs ouvrages quelque vernix dont ils se servissent pour les couvrir. Ce secret qui a esté si long-temps caché ne consiste neanmoins qu’à broyer les couleurs avec de l’huile de noix, ou de l’huile de lin ; Mais il est vray que le travail est bien different de celuy de la fraisque et de la détrempe, parce que l’huile ne seichant pas si promptement, il faut retoucher plusieurs fois son ouvrage. Aussi le Peintre a-t-il davantage de temps pour le bien finir, & il retouche autant qu’il veut à toutes les parties de ses Figures, ce qu’il ne peut faire à fresque ni à détrempe. Il leur donne aussi plus de force, parce que le noir devient beaucoup plus noir, quand il est employé avec de l’huile qu’avec de l’eau ; & toutes les couleurs se meslant mieux ensemble, font un coloris plus doux, plus délicat, & plus agréable, & donnent une union & une tendresse à tout l’ouvrage, qui ne se peut faire dans les autres manieres.

L’on peint à huile contre les murailles, sur le bois, sur la toile, sur les pierres, & sur toutes sortes de metaux.

L’on peint à huile contre les murailles, sur le bois, sur la toile, sur les pierres, & sur toutes sortes de metaux. Il faut en premier lieu preparer les choses sur lesquelles on veut travailler, par une imprimeure, comme disent les ouvriers, qui serve de fond, & rendre la place ou le champ sur lequel on veut peindre bien égal, & bien uny.

Quand on veut peindre contre une muraille, il faut lorsqu’elle est bien seiche y donner deux ou trois couches d’huile toute boüillante ; & cela autant de fois qu’on le juge necessaire, & jusqu’à ce qu’on voye que l’enduit demeure gras, & qu’il n’enboit plus. Après on l’imprime de couleurs sicatives. Pour cela on prend du blanc de craye, de l’ocre rouge, ou d’autres sortes de terres qu’on broye un peu ferme, dont l’on fait une couche sur le mur. Lorsque cette imprimeure est bien seiche, on peut desseigner ce que l’on veut, & peindre ensuite parmy les couleurs, afin de n’estre pas obligé de les vernir par après.

Il y en a qui preparent la muraille d’une autre sorte, afin qu’elle soit plus seiche, & que l’humidité n’en fasse pas détacher les couleurs par escailles, comme il arrive quelquefois à cause de l’huile qui luy resiste, & qui l’empesche de sortir. Il font un Enduit avec de la chaux, & de la poudre de marbre, ou du ciment fait de tuiles bien battuës, lequel ils frottent avec la truelle pour le rendre bien uni, & l’imbibent d’huile de lin, avec une grosse brosse. Ensuite ils preparent une Composition de poix grecque, de mastic, & de gros vernix qu’on fait boüillir ensemble dans un pot de terre, puis avec une brosse, en couvrent la muraille qu’ils frottent avec une truelle chaude, pour estendre & unir mieux cette matiere. Cela fait on imprime tout le mur des couleurs que j’ay dites cy-dessus, avec que de rien desseigner.

D’autres en usent encore d’une autre maniere, ils font leur Enduit avec du mortier de chaux, du ciment de brique, & du sable, & lorsqu’il est bien sec, ils en font un second, avec de la chaux, du ciment bien tassé, & du machefer, ou escume de fer autant de l’un que de l’autre ; tout cela estant bien battu & incorporé ensemble, avec des blans d’œuf, & de l’huile de lin, il s’en fait un Enduit si ferme qu’on ne peut rien faire de meilleur : Mais il faut prendre garde de ne quiter pas l’Enduit pendant que la matiere y est mise tout fraischement, & de la bien estendre avec la Truelle, jusqu’à ce que le mur en soit tout couvert et poly ; car autrement l’enduit se fendroit en plusieurs endroits. Quand il est bien sec on l’imprime de la mesme maniere que j’ay dit.

Pour peindre sur le bois, après l’avoir bien encollé avec la brosse, on y donne d’ordinaire une couche de blanc détrempé avec de la colle, avant que de le couvrir de l’imprimeure à huile, dont j’ay parlé ; Mais il est vray qu’à present l’on se sert beaucoup plus de toile que d’autres choses, principalement pour les grands tableaux ; parce qu’elle est plus commode à transporter que le bois, qui est pesant, & d’ailleurs sujet à se fendre. On choisit du coutil, ou de la toile la plus unie, & lorsqu’elle est bien tenduë sur un chassis, l’on y donne une couche d’eau de colle, & après on passe par dessus une Pierre de ponce pour en oster les nœuds. L’eau de colle sert à coucher tous les petits fils sur la toile, & remplir les petits troux, afin que la couleur ne passe pas au travers. Quand la toile est bien seiche, on l’imprime d’une couleur simple, & qui ne fasse point mourir les autres couleurs, comme du Brun rouge qui est une terre naturelle qui a du corps, & qui subsite, & avec lequel on mesle quelquefois un peu de blanc de plomb, pour le faire plutost seicher. Cette imprimeure se fait aprés que la couleur est broyée avec de l’huile de lin ; & pour la coucher la moins épaisse que l’on peut, on prend un grand couteau propre pour cela. Quand cette couleur est seiche, on passe encore la Pierre de ponce par dessus pour la rendre plus unie ; puis l’on fait, si l’on veut, une seconde imprimeure composée de blanc de plomb, et d’un peu de noir de charbon, pour rendre le fond grisastre, & en l’une ou l’autre des deux manieres on met le moins de couleur que l’on peut, afin que la toile ne casse pas si-tost, & que les couleurs qu’on vient ensuitte à coucher dessus en peigant, se conservent mieux ; Car quand l’on n’imprimeroit point les toiles, & qu’on peindroit tout d’un coup dessus, les couleurs ne s’en porteroient que mieux, & demeureroient plus belles. L’on voit dans quelques Tableaux de Titien, & de Paul Veronese, qu’il observoient d’en faire l’imprimeure à détrempe, sur laquelle ils peignoient ensuitte avec des couleurs à huile ; Ce qui a beaucoup servi à rendre leurs ouvrages plus vifs, & plus frais : parce que l’imprimeure à détrempe attire, & boit l’huile qui est dans les couleurs, & fait qu’elles restent plus belles, l’huile ostant beaucoup de leur vivacité. C’est pourquoy ceux qui veulent que leurs Tableaux demeurent frais employent le moins d’huile qu’ils peuvent, & tiennent leurs couleurs plus fermes y meslant un peu d’huile d’Aspic, qui s’évapore aussi-tost ; mais qui sert à les faire couleur, & qui les rend plus maniables en travaillant. […].

[…] Et mesme quand il est besoin de donner plus de force à un Ouvrage, il faut attendre qu’il soit sec pour le retoucher, si c’est avec des Couleurs capables de nuire aux autres. La pratique fait connoistre cela, & il y a des Peintres qui pourroient faire ces observations, lesquels n’y pensent pas, ne songeant qu’au principal de leur sujet. Cependant c’est une chose assez considerable pour la conservation, & pour la beauté des Tableaux : Car on en a veu qui paroissent sur le chevalet, dont les couleurs n’ont guere duré, & se sont passées & esteintes en peu de temps, à cause que ceux qui travailloient, avoient beaucoup de feu & de boutade, mais qui tourmentoient, comme j’ay dit, les couleurs avec le brosse & le pinceau. Ceux qui peignent avec jugement, les couchent avec moins de precipitation, les mettent plus épaisses, couvrent & recouvrent plusieurs fois leurs carnations, ce que les Peintres appellent bien empaster.

Pour ce qui est d’imprimer d’abord les toiles avec une couche à détrempe, il est vray que cela ne se pratique pas souvent, parce qu’elles peuvent s’escailler, & ne se roullent qu’avec difficulté. C’est pourquoy l’on se contente de leur donner une imprimeure de couleurs à huile. Mais quand la toile est bonne & bien fine, le moins qu’on peut y mettre de couleur pour l’imprimer est toujours le meilleur ; prenant garde, comme j’ay dit, que l’huile, & les couleurs soient bonnes. L’espargne que font ceux qui employent de meschantes couleurs, & de mauvaise huile, & qui mesme se servent de mine pour faire plustost seicher l’imprimeure, est beaucoup dommageable aux Tableaux, & en efface bientost la beauté du coloris.

Toutes les couleurs qu’on employe pour la Fraisque, sont bonnes à Huile, hormis le blanc de Chaux, & la poudre de Marbre ; Mais on se sert encore de celles qui suivent.

Du Blanc de plomb, qui se tire du plomb que l’on enterre : au bout de plusieurs années il se forme du plomb mesme, des escailles qui changent & deviennent un fort beau blanc. Quoy que ce blanc subsiste en peinture il a toujours une mauvaise qualité ; l’huile pourtant le corrige en le broyant sur la pierre.

De la Ceruse, qui est aussi une roüille de plomb, mais plus grossiere.

Du Massicot jaune & du Massicot blanc, que l’on fait avec du plomb calciné.

Toutes les couleurs qu’on employe pour la Fraisque, sont bonnes à Huile, hormis le blanc de Chaux, & la poudre de Marbre ; Mais on se sert encore de celles qui suivent.

Du Blanc de plomb, qui se tire du plomb que l’on enterre : au bout de plusieurs années il se forme du plomb mesme, des escailles qui changent & deviennent un fort beau blanc. Quoy que ce blanc subsiste en peinture il a toujours une mauvaise qualité ; l’huile pourtant le corrige en le broyant sur la pierre.

De la Ceruse, qui est aussi une roüille de plomb, mais plus grossiere.

Du Massicot jaune & du Massicot blanc, que l’on fait avec du plomb calciné.

De l’Orpin. Il s’employe sans calciner & calciné. Pour le calciner on le met au feu dans une boëte de fer, ou dans un pot bien bouché ; mais peu de gens en calcinent, & en employent, parce que la fumée en est mortelle, & qu’il est fort dangereux méme de s’en servir.

De la Mine de plomb, qui vient des mines de plomb. On s’en sert peu, parce qu’elle est mauvaise & ennemie des autres couleurs.

Du Cinabre ou Vermillon qui vient des mines de Vif-Argent ; Comme c’est un mineral, il ne subsiste pas à l’air.

De la Laque qui se fait avec de la Cochenille, ou avec de la Bourre d’Escarlatte, ou du bois de Bresil, ou d’autres differens bois. On en fait de plusieurs especes. Cette Couleur ne subsiste pas à l’air.

Des Cendres bleuës, & des Cendres vertes : l’on ne s’en sert guere qu’aux Paysages.

L’on employe aussi de l’Inde, soit à faire des Ciels, soit à faire des Draperies. Quand il est bien employé il se conserve long-temps beau. Il n’y faut pas mattre trop d’huile, mais le coucher un peu brun parce qu’il se décharge. L’on s’en sert à Détrempe avec assez de succez, estant bon à faire des verts.

Du Stil de grun. Il se fait de graine d’Avignon qu’on fait tremper & boüillir, puis on y jette des Cendres de ferment ou du blanc de Craye pour donner corps comme à la Laque, & après cela l’on passe le tout au travers d’un linge fort fin.

Du Noir de fumée, qui est une mauvaise Couleur, mais facile à peindre des Draperies noires.

Du Noir d’os & d’yvoire bruslé, dont Appelle trouva l’invention selon Pline.

Le Vert-de-gris est la peste de toutes les Couleurs & capable de perdre tout un Tableau, s’il en entroit la moindre partie dans l’Imprimure d’une toile : cependant il a une couleur fort belle & agreable. Quelquefois on le calcine pour oster sa malignité, & empescher qu’il ne meure ; mais il est dangereux à calciner aussi-bien que l’Orpin ; & tout purifié qu’il puisse estre, il ne faut l’employer que seul, car il gasteroit les Couleurs avec lesquelles on pourroit le mesler. On en use à cause qu’il seiche beaucoup, & l’on en mesle seulement un peu dans les noirs qui ne seichent jamais seuls. Il faut bien prendre garde à ne pas se servir de pinceaux avec lesquels on ait peint du Vert-de-gris.

Il y a encore d’autres sortes de Couleurs composées dont on ne se sert guere à huile.

Conceptual field(s)

Toutes les couleurs qu’on employe pour la Fraisque, sont bonnes à Huile, hormis le blanc de Chaux, & la poudre de Marbre ; Mais on se sert encore de celles qui suivent. [...] Des Cendres bleuës, & des Cendres vertes : l’on ne s’en sert guere qu’aux Paysages.

L’on employe aussi de l’Inde, soit à faire des Ciels, soit à faire des Draperies. Quand il est bien employé il se conserve long-temps beau. Il n’y faut pas mattre trop d’huile, mais le coucher un peu brun parce qu’il se décharge. L’on s’en sert à Détrempe avec assez de succez, estant bon à faire des verts.

outes les couleurs qu’on employe pour la Fraisque, sont bonnes à Huile, hormis le blanc de Chaux, & la poudre de Marbre ; Mais on se sert encore de celles qui suivent. [...] De l’Orpin. Il s’employe sans calciner & calciné. Pour le calciner on le met au feu dans une boëte de fer, ou dans un pot bien bouché ; mais peu de gens en calcinent, & en employent, parce que la fumée en est mortelle, & qu’il est fort dangereux méme de s’en servir.

Quand aux huiles, les meilleures qu’on puisse employer sont celles de Noix & de Lin.

Pour faire couler les Couleurs, & retoucher plus aisément les Tableaux, l’on se sert d’huile d’Aspic, qui fait boire, & oste le luisant d’un tableau. Elle est propre aussi à enlever la crasse, & à nettoyer les tableaux ; mais il faut prendre garde qu’elle n’emporte la Couleur. Elle est faite de fleurs de Lavande.

Il y a une autre huile tirée de la Resine, que les Italiens appellent Aqua di rasa, & nous Huile de Therebentine. Elle est encore bonne à mesler avec l’Outremer & les Emaux, parce qu’elle s’évapore aussi-tost. Lorsqu’on en veut user il n’est pas necessaire qu’il y ait dans la Couleur beaucoup d’autre huile, qui ne sert qu’à la faire jaunir.

L’on employe encore des Huiles siccatives, pour faire que les autres seichent plus promptement. Il s’en fait de plusieurs sortes. Il y en a qui n’est composée que d’Huile de noix qu’on fait boüillir avec de la Litarge d’or & un Oignon entier & pelé, qu’on retire après qu’il a boüilly ; Il sert à dégraisser l’huile & à la rendre plus claire.

On en fait encore d’une autre sorte en faisant boüillir dans de l’Huile de noix de l’Azur en poudre, ou de l’Email. Quand le tout a boüilly, on laisse reposer l’huile, & on en prend le dessus. Elle sert à détremper le Blanc, & les autres Couleurs que l’on veut conserver les plus propres.

Pour du Vernix il s’en fait aussi de diverses manieres, les uns avec de la Therebentine, & le Sandarac ; les autres avec l’Esprit de vin, le Mastic, & la Gomme laque, le Sandarac ou l’Ambre blanc. C’est de ce Vernix dont on se sert pour mettre sur des Miniatures & des Estampes ; on choisit les Gommes les plus blanches.

Lorsqu’on veut avoir un vernix qui seiche promptement, on prend seulement de la Therebentine dans une fiole & on y met autant d’Esprit de vin, puis remuant le tout ensemble, l’on en vernit aussi-tost ce qu’on a besoin.

Conceptual field(s)

Les principaux Outils necessaires aux Peintres sont une Pierre à broyer avec sa Molette. Les pierres de Porphyre ou d’Escaille de mer sont les meilleures. Un Coûteau, une Palette, l’Appuy-main, ou Baguette ; le Chevalet, les Pinceaux, un Pincelier, qui est une boëte de fer blanc ou l’on met de l’huile pour nettoyer les Pinceaux.

On se sert de peu de Couleurs, lorsqu’on veut faire un tableau dont toutes les Figures ne paroissent que d’une seule couleur, comme ce qui s’appelle Clair obscur, de l’Italien Chiaro-scuro ; ou bien quand on veut imiter les Bas-reliefs de marbre, de pierre ou de bronze. L’on voit à Rome, mesme dans les rües, & contre des maisons, plusieurs de ces sortes d’Ouvrages à Fraisque de la main de Polydore, & d’autres grands Peintres. Quand ces sortes de peintures sont d’un Jaune rougeatres, elles se nomment Cirage, parce qu’elles imitent la cire.

Toutes ces manières de peindre ne paroissent souvent que d’une seule Couleur, où sont observez les Jours, & les Ombres. Les petits Tableaux que l’on fait pour imiter les Basses-tailles, soit qu’ils se fassent à Fraisque soit qu’ils soient à Detrempe ou à Huile, s’appellent aussi quelquefois Camaïus ; à cause qu’ils representent ces sortes de pierres.

Conceptual field(s)

Conceptual field(s)

Conceptual field(s)

Il y a encore une autre maniere de peindre de Blanc & de Noir : mais qui ne se fait qu’à Fraisque, & qui se conserve à l’air ; les Italiens la nomment Sgraffitto, qui veut dire Egrastiné, parcequ’en effet ce n’est proprement qu’un Dessein esgratigné, qui se fait de la maniere que je vais dire. On détrempe du mortier de chaux & de sable à l’ordinaire, auquel on donne une Couleur noirastre, en y mettant de la paille bruslée. De ce mortier on fait un enduit bien uny, que l’on couvre d’une couche de blanc de Chaux, ou d’un enduit bien blanc & bien poly : aprés cela on ponce les Cartons dessus pour desseigner ce que l’on veut, & le graver ensuite avec un fer pointu, lequel découvrant l’enduit ou Blanc de chaux, qui cache le premier Enduit composé de Noir, fait que l’ouvrage paroist comme desseigné à la plume & avec du noir. Lorsqu’il est achevé on a coustume de passer sur tout le blanc qui sert de fond une teinte d’eau un peu obscure, pour détacher davantage les Figures, & faire qu’elle paroissent comme celles qu’on lave sur du papier. Mais si l’on ne represente que quelques Grotesques ou Feuillages, on se contente d’ombrer seulement un peu le fond avec cette eau, auprés des contours qui doivent porter cette ombre.

Quant à ceux [ndr : les peintres] qui travaillent de Miniature & sur le veslin, les couleurs qui ont le moins de corps leurs sont les meilleures, & les plus commodes ; ainsi ils se servent avantageusement de Carmin, de belles Laques, & de Verts que l’on fait de jus d’herbes, & de plusieurs sortes de fleurs. Ce travail dans la Peinture est le plus long de tous, & ne se fait qu’avec la pointe du pinceau. Il y a des Peintres qui n’employent que du blanc, & qui pour rehausser font servir le fond du veslin. Les Claires paroissent à mesure que l’on donne de la couleur & de la force aux figures. D’autres avant que de travailler estendent fort legerement sur le veslin une couche de blanc de plomb bien lavé & bien purgé, qu’ils épargnent ensuitte en pointillant, car c’est ainsi qu’on peint en Miniature. Lorsqu’on couche les couleurs à plat sans les pointiller, soit sur le veslin, soit sur le papier ; on appelle cela laver. Les couleurs se détrempent avec de l’eau de Gomme arabique ou de Gomme adragant.

On travaille aussi avec des couleurs claires sur des étoffes de soye, & d’argent, comme on void des Tapisseries du Roy, & d’autres qui sont à l’Hotel de Condé, du dessein de Nicolo. Mais l’on n’a rien fait de mieux sur les étoffes que ce que l’on fait aujourd’huy pour sa Majesté.

Quant à ceux [ndr : les peintres] qui travaillent de Miniature & sur le veslin, les couleurs qui ont le moins de corps leurs sont les meilleures, & les plus commodes ; ainsi ils se servent avantageusement de Carmin, de belles Laques, & de Verts que l’on fait de jus d’herbes, & de plusieurs sortes de fleurs. Ce travail dans la Peinture est le plus long de tous, & ne se fait qu’avec la pointe du pinceau. Il y a des Peintres qui n’employent que du blanc, & qui pour rehausser font servir le fond du veslin. Les Claires paroissent à mesure que l’on donne de la couleur & de la force aux figures. D’autres avant que de travailler estendent fort legerement sur le veslin une couche de blanc de plomb bien lavé & bien purgé, qu’ils épargnent ensuitte en pointillant, car c’est ainsi qu’on peint en Miniature. Lorsqu’on couche les couleurs à plat sans les pointiller, soit sur le veslin, soit sur le papier ; on appelle cela laver. Les couleurs se détrempent avec de l’eau de Gomme arabique ou de Gomme adragant.

Addoucir en terme de Peinture, c’est mesler les Couleurs avec un pinceau qu’on appelle Brosse, qui ne fait pas de pointe, & qui est ou de poil de porc ou de blereau, ou de chien, ou de quelqu’autre animal.

On addoucit aussi les Desseins lavez, & faits à la plume, en affoiblissant la teinte. On addoucit encore les traits d’un visage ou autre chose en les marquant moins. L’on appelle encore addoucir lorsqu’en changeant les traits on donne plus de douceur à l’air d’un visage qui avoit quelque chose de rude.

Addoucissement. Est lors que les couleurs sont bien noyées les unes avec les autres, que les traits ne sont pas tranchez, & qu’il n’y a rien de rude.

Air en terme de Peinture, l’on dit de beaux airs de teste. Le Guide donne de beaux airs de teste à ses Figures. Dans les ouvrages de Raphaël les airs de teste y sont admirables, c’est-à-dire les visages.

Air. On dit qu’il y a de l’air dans un Tableau, lorsque la couleur de tous les corps est diminuée selon les differens degrez d’éloignement ; cette diminution s’appelle la perspective aërienne.

Amitié des couleurs, les Peintres expriment par ce mot la convenance que les couleurs ont les unes auprés des autres, & le bel effet qu’elles font à la veuë lorsqu’elles s’accordent bien ensemble.

Conceptual field(s)

Arresté. On dit un dessein bien arresté, lors que toutes ses parties sont bien desseignées, & recherchées, en sorte qu’il n’y a plus rien à retoucher. V. page 396.

Art. On dit une chose faite avec art & science, ou artistement faite.

Articulé. On dit d’une figure de relief ou de peinture, que les parties en sont bien articulées, bien prononcées.

Artistement. Une chose faite artistement, c’est-à-dire avec science, esprit & grande pratique.

Conceptual field(s)

Attelier, lieu où les Peintres, les Sculpteurs, & autres Ouvriers travaillent.

Attitude. Ce mot est Italien & veut dire la posture & l’action des Figures qu’on represente. Mais outre qu’il est plus general, & qu’il y a encore quelque chose de plus noble dans son expression, il y a des sujets où il est plus propre que les mots de posture & d’action, qui ne conviendroient pas si bien en parlant, par exemple, d’un corps mort. Les Italiens disent Attitudine.

Bleu artificiel dont on se sert en Peinture. Il est fait de sable, de sel, de nitre, & de limaille de cuivre. Vitruve enseigne cette composition l. 7. c. 11. mais la belle couleur bleuë qui est naturelle est faite de Lapis lazuli. V. Outremer.

Il y a une autre couleur bleuë qui se fait en Flandre, dont les Peintres se servent, mais qu’ils n’employent que dans les païsages, parce qu’elle verdit facilement, aussi l’appelle-t-on cendre verte.

Brosse, espece de pinceau fait de poil de cochon, dont les Peintres se servent.

Burin, c’est un outil d’acier avec lequel on grave sur le cuivre & sur les autres metaux. Il y en a de diverses sortes selon les ouvrages que l’on fait. Voyez page 388. Pl. LXI.

Cabinet. Le mot Cabinet a plusieurs significations, car il se prend quelquefois pour une armoire à serrer des papiers, ou d’autres sortes de hardes ; d’autres fois il signifie une petite piece d’un appartement qui peut servir à plusieurs usages.

Ainsi l’on appelle Cabinets les lieux que l’on orne de Tableaux, & que Vitr. L. 6. c. 5. Appelle Pinacotheca. […].

Calquer, c’est contre-tirer un dessein sur une muraille, ou autrement, pour en avoir les mesmes traits : cela se fait en frottant le dessous du dessein avec du noir ou d’autre couleur ; & ensuite avec une pointe qu’on passe dessus, on fait que la couleur marque sur la muraille ou autre chose qui est sous le dessein.

Quand au lieu de passer ainsi une pointe, on pique le dessein, & qu’après on le frotte avec du charbon en poudre, cela s’appelle poncer, & l’on nomme poncis les desseins qui sont piquez de la sorte, & qui servent plusieurs fois à faire de pareils ouvrages.

Camayeu. Lat. Cameus, les Joüaillers & les Lapidaires nomment Camayeus les Onyces, Cardoines, & autres pierres taillées de relief, ou en creux. Boot. de lap. l. 2. C. 85. C’est ce qui a donné lieu aux Peintres d’appeler Camayeus les Tableaux qui imitent ces sortes de pierres. Les Anciens nommoient ces peintures Monochromata.

Anciens (les)

BOËTIUS DE BOODT, Anselmus

Conceptual field(s)

Anciens (les)

BOËTIUS DE BOODT, Anselmus

Conceptual field(s)

Carmin, couleur dont on se sert à peindre en Miniature V. p. 418.

Conceptual field(s)

Carnation, c’est un mot general dont on se sert en Peinture pour exprimer la couleur de la chair, & toutes les parties d’un corps qui sont nües & découvertes.

Cartons. Les Peintres appellent ainsi les grands Desseins de papier qu’ils font pour peindre à Fraisque, & qui servent à calquer des Figures contre les murailles, comme aussi ceux que l’on fait pour des tapisseries, & autres grands ouvrages. V. p. 398.

Cartouches. Ce sont certains ornemens que l’on fait de Sculpture, de Peinture, &c. Ce mot vient de Charta, parce que les Cartouches representent des Rouleaux de Cartes coupées & tortillées. Leur premier usage estoit pour des inscriptions.

Champ, c’est le fond d’un Tableau ou d’une Medaille où il n’y a rien de peint ni de gravé.

On dit aussi qu’une draperie, ou un morceau de bastiment sert de champ à une Figure, quand la Figure est peinte sur la draperie, ou sur le bastiment.

Chargé. Les Peintres appellent un portrait chargé, lorsqu’on represente un visage avec des traits marquez avec excez, & de telle maniere qu’avec trois ou quatre coups de crayon ou autrement on connoist une personne, quoy que ce ne soit pas un veritable portrait, mais plustost des deffauts marquez. Aussi quand une Figure est trop marquée on dit qu’elle est chargée.

Clair-obscur. On appelle un Dessein de clair-obscur, un Dessein qui est lavé d’une seule couleur, ou bien dont les ombres sont d’une couleur brun, & les jours rehaussez de blanc. On nomme encore ainsi certaines Estampes en taille de bois, que l’on tire à deux fois. De mesme que des Peintures, ou des Tableaux qui ne sont que de deux couleurs, comme les frises de Polydore qui sont à Rome.

Quelquefois on dit le clair-obscur d’un Tableau, pour signifier seulement la maniere dont on a traité les jours, les demy-teintes, & les ombres, & avec laquelle on a sceu répandre la lumiere sur tous les corps. Ce sont deux mots dont l’on n’en fait qu’un à l’imitation des Italiens, qui disent Chiaro-scuro, V. p. 295.

Conceptual field(s)

Conceptual field(s)

Coloris. Ce mot se prend generalement pour toutes les couleurs ensemble qui composent un Tableau. Lorsqu’elles sont bien placées & bien entenduës l’on dit d’un ouvrage que le coloris en est beau.

Il est vray pourtant que cela s’entend plus particulierement des Tableaux d’histoires. Car on en dit point d’un païsage que le coloris en est beau, mais qu’il est bien naturel & bien entendu ; est mesme le mot de Coloris a plus de rapport aux carnations qu’à toute autre chose. V. p. 393.

Contourner quelque chose d’un costé & d’autre, c’est marquer une Figure avec des traits & des lignes.

On dit que les Contours sont beaux & bien proportionnez, lorsque dans les ouvrages de Peinture ou de Sculpture, les membres des Figures sont desseignez avec science & art, pour representer un beau naturel.

Contraste, c’est un mot dont les Peintres & les Sculpteurs se servent beaucoup, pour exprimer la diversité d’actions qui paroist dans leurs Figures, & la varieté qui se doit rencontrer dans la position & les mouvemens des membres du corps, & dans toutes les attitudes en general. C’est pourquoy ils disent, contraster, pour varier les actions & dispositions des Figures.

Contretirer un Dessein, ou un Tableau, c’est en prendre les mesmes traits, ce qui se fait d’ordinaire avec une toile de soye, ou du papier huilé qu’on applique contre le Tableau ; puis avec du crayon l’on marque sur le papier ou sur la toile, les mesmes traits du Tableau que l’on voit au travers de la toile ou du papier. On se sert aussi de verre, de talc, de vessies de pourceau, de boyaux de bœuf, de colle de poisson mise en feüilles, & d’autres matieres claires & minces pour contretirer des Ouvrages de moyenne grandeur.

Contretiré, qui est pris sur le mesme trait que l’original.

Conceptual field(s)

Contrepreuve, c’est une estampe qui est imprimée sur une autre estampe fraischement tirée. Cela se fait pour mieux voir s’il n’y a rien à retoucher à la planche, parce qu’on a par ce moyen la figure du mesme sens qu’elle est gravée.

Couleurs rompuës. Les Couleurs sont rompües lorsqu’elles ne sont pas employées toutes simples & pures, mais qu’on en mesle deux ou plusieurs ensemble pour en affoiblir & éteindre une trop vive ; Comme quand pour diminuer de la vivacité de la Laque, on y mesle un peu de terre verte ; ou bien, quand pour oster de l’éclat du Vermillon, on y mesle du brun rouge, soit en détrempant les Couleurs sur la palette, soit après qu’elles sont couchées sur la toile & en travaillant. Quand une draperie que est d’un jaune clair se trouve ombrée d’une laque obscure, on dit d’ordinaire que cette draperie est jaune rompuë de rouge. C’est pourtant mieux dit qu’elle est jaune ombrée de laque, si les deux couleurs sont separées : car le mot rompu ne se prend proprement que lors que la couleur n’est pas pure, mais meslée avec une autre. Enfin une couleur rompuë, parmy les Peintres, est celle que l’on esteint, & dont l’on diminuë la force ; ce qui sert beaucoup pour l’union & l’accord qui doit estre dans toutes celles qui composent un Tableau. Le Titien, Paul Veronese, & les autres Lombards s’en sont heureusement servis, comme l’a fort bien remarqué M. de Pile sur la poëme du sieur du Fresnoy. Les Italiens nomment cela Rottura de colori.

DE PILES, Roger

DU FRESNOY, Charles-Alphonse

École lombarde

TIZIANO (Tiziano Vecellio)

VERONESE, Paolo (Paolo Caliari)

Conceptual field(s)

DE PILES, Roger

DU FRESNOY, Charles-Alphonse

École lombarde

TIZIANO (Tiziano Vecellio)

VERONESE, Paolo (Paolo Caliari)

Conceptual field(s)

Bonnes Couleurs. Lors qu’on dit d’un Tableau, que les Couleurs en sont bonnes cela ne signifie pas pour l’ordinaire qu’elles soient d’une matiere plus exquise que celle d’un autre ; mais que le choix de la distribution, & la rencontre des unes auprés des autres, en est plus excellent.

Crayons pour desseigner, qui sont ou de craye blanche, ou de sanguine. On dit le premier crayon d’un Tableau, pour dire la premiere pensée, l’Esquisse, le premier dessein.

Crayonner, desseigner avec du crayon.

Degrader, c’est en terme de Peinture ménager le fort & le foible des jours, des ombres & des teintes selon les divers degrez d’éloignement.

Derober. Parmy les Peintres, lorsqu’on voit des Figures dans un Tableau prises & copiées d’après quelque ouvrage plus ancien, on dit qu’elles sont derobées d’un tel Maistre.

Desseigner. Lat. figurare, delineare, designare. Vitr. In. proem. l. 3. deformare. Il dit deformationes gramicae, au lieu de descriptiones & designationes quae per lineas fiunt. Car γραμμή signifie linea, comme dans son 5. l. c. 4. Il se sert de [grec], pour designatio, descriptio, figura.

Detacher. On dit d’un Tableau, que les Figures sont bien detachées, lorsqu’il n’y a point de confusion, qu’elles sont bien demeslées, qu’il semble que l’on peut tourner tout autour, & qu’elles paroissent de relief.

Conceptual field(s)

Detrempe. L’on peint à detrempe, lorsqu’au lieu d’huile on se sert d’eau avec de la colle. Voyez pag. 402.

Diligence. Il y a des Peintres qui pour imiter les Italiens disent qu’un tableau est fait avec diligence, pour dire avec soin, & qu’il est bien fini, car en cette rencontre le mot de diligence ne signifie pas promptitude.

Disposition. C’est une convenable situation de toutes choses, & un certain arrangement qui ne regarde pas les mesures & la quantité des parties de l’ouvrage, mais la qualité. Ainsi on dit qu’un Tableau est bien disposé, lorsque le sujet est bien représenté ; que toutes les Figures sont en leur veritable place, & font ce qu’elles doivent ; quoy que ces figures puissent estre mal proportionnées, & qu’il y ait beaucoup d’autres deffauts dans le reste de la composition.

Conceptual field(s)

Draperies. C’est un mot general dont les Peintres se servent pour exprimer toutes sortes de vestemens qui couvrent les Figures d’un Tableau. Car en parlant des Figures vestuës, on dit qu’elles sont bien drapées, que les draperies sont bien mises, ou bien entenduës, les plis bien agencez. Les Sculpteurs s’en servent aussi de mesme. Ils disent qu’une draperie est bien jettée ; qu’on morceau de draperie est bien disposé.

Dur, sec ; en terme de Peinture, c’est quand les choses sont trop marquées, soit par des traits trop forts, soit par des couleurs trop vives ou trop sombres proches les unes des autres, & lorsque le tout n’est pas desseigné & peint tendrement ou avec molesse & union. […].

Eloignement. Ce qui paroist de plus éloigné dans un Tableau, s’appelle d’ordinaire le lointain. On dit aussi les Figures qui sont dans l’Eloignement.

Emboire. On dit qu’un Tableau est embu, lorsque la couleur n’en paroist pas bien ; qu’il y a un certain mat qui fait que toutes les touches ne se discernent pas bien, & qu’il a perdu son luisant. Cela arrive à la Peinture à huile, & particulièrement lorsqu’elle est fraischement faite : demeurant souvent ainsi embuë jusqu’à ce que l’ouvrage soit bien sec, ou bien qu’on le fasse revenir en le frottant de vernix, ou de blanc d’œuf battu. Quand il y a trop d’huile dans les Couleurs, elles sont plus sujettes à s’emboire, particulierement sur les toiles nouvellement imprimées de longue main, ou sur de vieilles ébauches, dont la couleur est bien seiche, ne s’emboivent pas. V. p. 405.

Conceptual field(s)

Empasté. On dit un Tableau bien Empasté de couleurs, c’est-à-dire bien nourry de couleurs, & qui soient mises épaisses ; mais couchées uniment. V. p. 409.

Encre. Il y en a de diverses sortes, sçavoir, pour écrire, pour les Imprimeurs de livres, & pour ceux qui impriment les Estampes. Il y a encore l’Encre de la Chine, qui sert à écrire & à laver.

Conceptual field(s)

Enluminer les Estampes, c’est les laver avec des couleurs à gomme.

Entente. On dit d’un Tableau que l’Ordonnance y est bien entenduë ; qu’il est conduit avec beaucoup d’entente, soit pour la disposition du sujet, soit pour les expressions, soit pour les jours & les ombres. V. p. 395.

Equilibre : quand une Figure de relief ou de Peinture n’est pas bien posée, on dit qu’elle n’est pas dans son Equilibre.

L’Equilibre ou Ponderation est une partie considerable dans la Peinture, & dans la Sculpture, pour sçavoir bien poser les Figures sur leur centre de gravité, afin qu’elles soient fermes, & qu’elles ne semblent pas tomber ou porter à faux.

Esleve, ce mot est particulier aux Apprentifs & Disciples des Peintres. Ainsi Jules Romain, Perin, del Vague, &c. estoient Esleves de Raphaël. Il vient de l’ital. Allievo.

Espargner. […] En Peinture, Espargner veut dire ne point toucher à quelque chose, comme, on dit qu’il faut coucher le Ciel d’un Tableau, & espargner les figures & les bastimens, c’est-à-dire ne rien coucher dessus.

Esquisse, du mot ital. Squizzo qui est une legere esbauche ou le premier crayon de quelque pensée & de quelque ouvrage qu’on medite de faire. Et parce que les Ouvriers font ces premiers desseins avec furie & promptitude d’esprit, & en peu de temps, les Italiens ont nommé cela Squizzi, de Squizzare, qui veut dire sortir dehors, & jalir avec impetuosité.

Estampe, de l’Ital. Stampare, qui veut dire imprimer. Les Peintres nomment Estampes toutes les pierres gravées à l’eau forte, au burin & en bois. Les Marchands & le vulgaire les appellent Images ; & celles qui sont sur le cuivre, Tailles-douces.

Estamper, Imprimer.

Eurythmie. C’est une apparence majestueuse, & ce je ne sçay quoy d’aisé & de commode, qui paroist dans la composition de tous les membres d’un corps, & qui résulte de leur belle proportion.

Figure, c’est un terme general qui signifie Image ou representation de quelque chose que ce puisse estre. Mais parmy les Peintres ce mot est ordinairement pris pour des Figures humaines, ainsi l’on dit qu’un Tableau est remply de Figures, lorsqu’il y a plusieurs Personnages ; & qu’un païsage est sans Figures, lors qu’il n’y a que des Arbres.

Conceptual field(s)

Finir un tableau, c’est l’achever en toutes parties. Un Tableau ou un Dessein bien achevé, bien finy. On dit aussi, particulierement dans la Peinture en Esmail, qu’il y a un grand finiment.

Conceptual field(s)

Flou ; C’est un vieux mot dont autrefois on se servoit pour exprimer en termes de Peinture, la tendresse & la douceur d’un ouvrage. Il vient peut-estre de Fluidus ; ou de Floüet, qui veut dire tendre, molet, ou delicat.

Fond, Derriere ou Champ d’un Tableau ; Ce mot signifie souvent en peinture la partie au dessous d’une autre. Ainsi on dit que le Ciel fait fond à un arbre ; qu’une montagne fait fond à une maison, ou à des Figures ; qu’une draperie sert de fond à la teste, ou au bras de quelque Figure.

Force. En terme de Peinture on dit, un tableau qui a beaucoup de force, & de relief.

Conceptual field(s)

Forcé, une figure dont l’attitude est contrainte & forcée.

Fraisque, ou Fresque. On appelle peindre à Fraisque lorsqu’on peint sur un enduit de mortier tout frais, avec des couleurs détrempées seulement avec de l’eau. Vitr. l. 7. c. 3. appelle udo tectorio, ce que les italiens disent à Fresco. V. p. 397.

Franchise. On dit franchise & liberté de pinceau, ou de burin, c’est-à-dire un travail facile, & fait avec art.

Galerie d’une maison, que l’on orne de Tableaux & de Statües ; c’est ce que les Anciens nommoient Pinacotheca.

Gomme. Il y a differentes sortes de Gommes ; la Gomme Gutte fait une couleur jaune qui sert pour peindre en Miniature. L’on y employe aussi de la Gomme Adragant, & de la Gomme Arabique, mais elles n’ont pas de couleur, & servent seulement à faire tenir les couleurs sur le velin, ou sur le papier.

Conceptual field(s)

Conceptual field(s)

Goust ; en Peinture, c’est un choix des choses que le Peintre represente, selon son inclination, & la connoissance qu’il a des plus belles & des plus parfaites. Lorsqu’il connoist, & qu’il exprime bien dans ses ouvrages ce qu’il y a de plus beau dans la Nature, on dit que ce qu’il fait est de bon goust. Et s’il ignore en quoy consiste la beauté des corps, & qu’il ne les represente pas selon la belle Idée que les anciens Peintres & Sculpteurs ont euë, on dit que cela n’est pas d’un bon goust, & de bonne maniere ; parce que la bonne maniere dépend en premier lieu du choix qu’on sçait faire des sujets, & des personnes qu’on se propose d’imiter. Le mot de Goust a une mesme signification dans la Sculpture, & dans les autres Arts qui dépendent du Dessein.

Graces, en terme de Peinture, on dit donner de la grace aux Figures ; Figures gracieuses.

Conceptual field(s)

Graticuler une toile pour peindre dessus ; c’est la diviser par petits quarrez ou autrement, afin qu’en formant de pareils quarrez ou figures sur le Tableau ou Dessein qu’on veut copier, on puisse disposer plus facilement tout le sujet ; en proportionner mieux les Figures, & reduire plus aisement, le tout de grand en petit, ou de petit en grand. On se sert quelquefois d’un chassis divisé par quarreaux qu’on applique sur le Tableau, pour n’avoir pas la peine d’y tracer tant de traits. V. pag. 414. Pl. LXXVI.

Conceptual field(s)

Graver sur le cuivre & sur les autres metaux ; ce qui se fait en differentes manieres, soit avec burins, eschopes ou autrement.